|

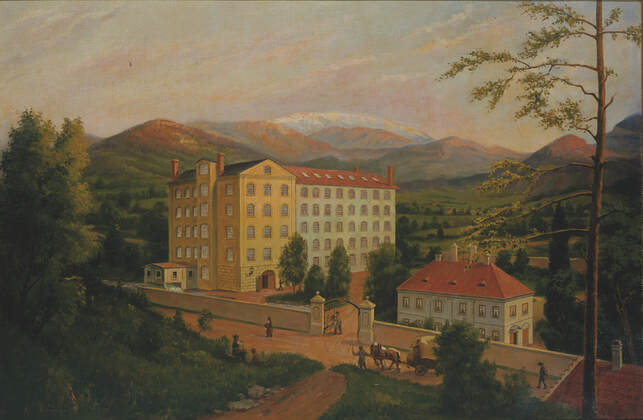

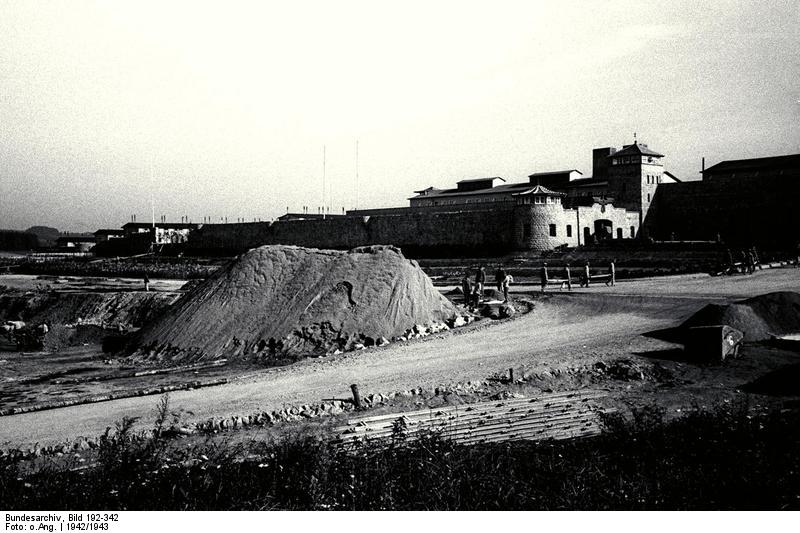

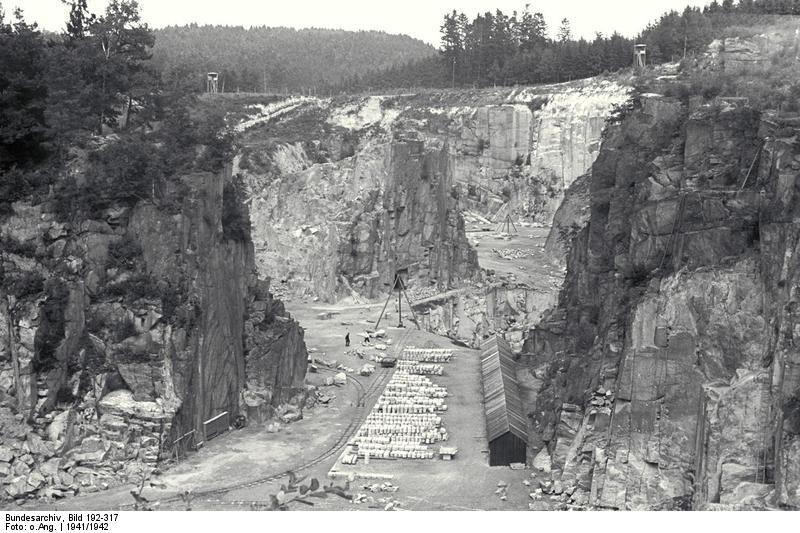

Foto Dr. Franz Josef Messner. Privatarchiv Volker Sartorti, Elmshorn, Deutschland. Die freie Enzyklopädie Wikipedia. Online unter, {https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr._Franz_Josef_Messner.jpg}, (Stand 23.10.2023). Franz Josef Messner war der Sohn von Josef Messner, einem Gemischtwarenhändler. Er besuchte die Volksschule in Brixlegg und daraufhin acht Jahre das Franziskaner Gymnasium in Hall in Tirol, das er mit der Matura abschloss. Im Jahr 1915 meldete er sich als 18-jähriger freiwillig beim 1. Tiroler Kaiserjägerregiment in Innsbruck. Im Jahr 1916 dient er beim Gouverneur in Bukarest. Daraufhin wurde er im Jahr 1917 als kommerzieller Referent zum Militärgouverneur nach Odessa abkommandiert. Im November 1918 erfolgte seine Flucht nach Brest-Litowsk, wo er durch polnische Legionäre bis zum Jänner 1919 gefangen gehalten wurde. Nach seiner Befreiung durch die Armee kehrte er nach Brixlegg zurück. Während seiner Militärdienstzeit studierte er vier Semester an der Export Akademie/Hochschule für Welthandel. Im Sommer 1919 wurde er für eine Handelsfirma nach Belgrad/Serbien versetzt. Ende des Jahres 1919 erhielt er von der Tiroler Landesregierung einen Direktionsposten in Innsbruck . Nach Auflösung dieses Amtes war er drei Jahre bei der Handelsgesellschaft „Habung“ in Wien angestellt. Daraufhin übernahm er eine Tätigkeit in Dakar/Senegal. Die Stadt ist bis heute ein bedeutendes Handelszentrum. Im Jahr 1925 wanderte er mit seiner Gattin Franziska ((1889 – 1983) nach Sao Paulo in Brasilien aus. Er betätigte sich als Europaexperte für den Kaffee-Export. Bereits 1926 gründete er in Wien die Kolonialfirma „Messner“. 1928 wurde Messner brasilianischer Konsul in Wien und fungierte als Handels Attaché Angestellter des brasilianischen Handelsministeriums. 1929 erwarb er eine eigene Kaffee-und Baumwollplantage (Sao Paulo), sowie eine Orangerie in Rio De Janeiro. Im Jahr 1930 stürzte er mit einem Flugzeug vor der Küste Brasiliens in den Ozean ab und wurde gerettet. Am 13. Oktober 1931 erhielt er die brasilianische Staatsbürgerschaft. Er arbeitete als Generalagent des brasilianischen Kaffee-Institutes Sao Paulo für Österreich, Ungarn und Tschechien. Ab dem Jahr 1934 war er maßgeblich an der Sanierung mehrerer österreichischer Betriebe als Berater, Industriekonsulent, beteiligt. 1936 erhielt er eine Anstellung bei der Austria Credit Anstalt. Im Zuge dessen war er für die Sanierung der Semperit Werke zuständig. Woraufhin er 1937 zum Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden der Semperit – Österreichisch-Amerikanischen Gummiwerke-Aktiengesellschaft Wien“ ernannt wurde. Hauptsächlich war er mit der Aufgabe betraut, das Semperit Werk zu modernisieren und auf den neuesten Stand der deutschen Industrie anzupassen. Trotz intensiven Drucks gelang es ihm im Jahr 1939 die Semperit Werke mit Hilfe der Creditanstalt-Bankverein und der Gruppe Reithoffer vor einem Zusammenschluss mit den deutschen Continental Gummiwerken AG zu bewahren. Foto Semperit Werk Wimpassing. Archiv der Metrum Communications GmbH A-1010 Wien, Bauernmarkt 10/19. Am 3. Juni 1939 floh er als Passagier mit einem Zeppelin nach Brasilien, um einer Denunziation durch einen Verwandten zu entgehen. Messner täuschte Krankheitsgründe für seine Abreise vor und reiste aber mit einem offiziellen Auftrag des Reichswirtschaftsministeriums zur Beschaffung von Naturkautschuk. Er konnte eine komplette Schiffsladung mit 3000 Tonnen einkaufen, die auf offener See versenkt wurde. Bereits nach sechs Monaten kehrte Messner zu seinen Arbeitern in den Semperit Werken zurück. Er reiste auf einem italienischen Dampfer, der von den Franzosen in Casablanca dreißig Tage unter dem Vorwand von Spionage interniert wurde. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Frankreich wurde Messner freigelassen. Foto Generaldirektor Dr. Messner im Gespräch mit seinen Mitarbeitern von Semperit. Archiv der Metrum Communications GmbH A-1010 Wien, Bauernmarkt 10/19. Ab dem 15. August 1940 wurde er wieder als Vorstand bei Semperit tätig. Er konnte zahlreiche Verbesserungen für die drei Stammwerke in Traiskirchen, Wimpassing und Stadlau erreichen. Messner unternahm zahlreiche berufliche Reisen nach Zürich, Basel, Paris, Brüssel und Mailand, sowie nach Pressburg, Budapest, Bukarest und nach Istanbul. Bis zum Jahr 1943 führte er soziale Verbesserungen in den Betrieben ein. Er ließ die primitiven sanitären Anlagen modernisieren, führte eine Werksküche für alle Betriebsangehörigen und der „Werksdirektorpark“ wurde für alle geöffnet. Er installierte einen arbeitsmedizinischen Dienst mit einem Werksarzt und einer medizinischen Krankenstation, sowie der Errichtung eines werkseigenen Erholungsheimes. Eine Betriebskrankenkasse, eine Mindestlohnzahlung und Kinderbeihilfe wurden für alle Betriebe installiert. Auch fanden regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. Beispielsweise wurden im Semperit Werk Traiskirchen „freiwillige belgische Gastarbeiter“, polnische Zwangsarbeiterinnen, Häftlinge, sowie belgische, italienische und französische Kriegsgefangene beschäftigt. Im Jahr 1943 ließ Generaldirektor Dr. Messner für sowjetische Kriegsgefangene und Familien aus dem Raum Stalingrad ein Barackenlager errichten. Foto Die blaue Villa, in Wien - Hasenauerstraße 61. Wohnhaus von Dr. Franz Josef Messner. Privatarchiv Autorin Mag. Dr. Homa Jordis E.U. Dr. Franz Josef Messner im Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime Bereits im Jahr 1936 lernte Franz Josef Messner den Wiener Kaplan Heinrich Maier (1908 – 1945) kennen. Kaplan Maier war Pädagoge, Priester und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Bereits im Jahr 1940 kontaktierte er die Widerstandsgruppe um Jakob Kaiser (1888-1961) einem deutschen Politiker. Kaplan Maier gründete die Widerstandsgruppe Maier-Caldonazzi-Messner. Das Hauptziel der Gruppe war die Beseitigung der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich. Sie erkannten, dass dieses Ziel nur erreicht werden konnte, indem die militärischen Kräfte des Dritten Reiches geschwächt würden. Die Gruppe sammelte Informationen zu Rüstungsbetrieben und meldete Standorte an die Alliierten. Messner lieferte erste Informationen über die Massenvernichtung von Juden aus seinem Semperit Werk in der Nähe von Ausschwitz, die von den US-Amerikanern nicht geglaubt wurden. Walter Caldonazzi lieferte Informationen über die Heinkel Werke in Jenbach, die Antriebskomponenten für die Messerschmitt Me 163 und V 2- Raketen herstellten. Kaplan Maier hatte Information über die geheime V2 Raketenfabrik in Peenemünde von heimkehrenden Soldaten erfahren. Alle diese Mitteilungen wurden den internationalen Geheimdiensten der Alliierten übermittelt. Die Alliierten konnten zielgerichtet die Rüstungsanlagen bombardieren und den militärischen Nachschub schwächen. Neben der Kontaktaufnahme zu den Geheimdiensten versuchte die Gruppe Freunde und Bekannte für den Widerstand zu gewinnen und sie politisch auf den Zusammenbruch des Deutschen Reiches vorzubereiten. Kaplan Maier machte Messner mit der Konzertpianistin Barbara Issakides bekannt, die im Jahr 1942 in Zürich mit dem OSS (Office of Strategic Services) zu Allan Welsh Dulles Kontakt aufnahm. 1943 reiste Messner zusammen mit Issakides nach Zürich, wo er wichtige Informationen über die Produktionsanlage für synthetischen Gummi „Buna“, sowie Details über die Herstellung von Raketen an den OSS mitteilte. Es wurde Messner Unterstützung für den Widerstand zugesichert. In Bern operierte Messner unter den Code-Namen „Diana oder Oyster“. Er berichtete über Treibstoffdepots in Wien, Munitions-und Waffenfabriken sowie über Flugzeugproduktionsanlagen im Wiener Raum. Er informierte die Alliierten auch über Massenhinrichtungen. Anfang 1944 traf er sich in Bern mehrmals mit Dulles. Messner sollte eine finanzielle Hilfe in der Höhe von RM 100 000 für den Widerstand erhalten. Es wurde ihm eine Deckadresse in Budapest für die Geldübergabe genannt, wo er von der Gestapo festgenommen wurde. Die geplante Widerstandsoperation wurde von einem OSS-Doppelagenten an die deutsche Abwehr verraten. Franz Josef Messner wurde daraufhin von der Gestapo in Wien inhaftiert. Eine Assistentin im Sekretariat von Semperit namens Evelyn Wagner, die Mitglied des Widerstandskreises war und Dr. Messner nahestand, unternahm den Versuch, ihn aus dem Landesgerichtsgefängnis zu befreien. Im November 1944 gelang es ihr, zwei junge deutsche Deserteure zu mobilisieren, um Messner zu helfen. Leider wurden diese beiden Deserteure von einer Polizeistreife verhaftet, und daraufhin wurde auch Evelyn Wagner von der Gestapo inhaftiert. Erst bei der Befreiung von Wien durch die Rote Armee wurde sie wieder freigelassen. Franz Josef Messner selbst wurde im November 1944 zusammen mit den späteren Ministern Felix Hurdes und Lois Weinberger ins Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Dort wurde er zunächst im Bunker inhaftiert, aber im Januar 1945 nach Wien zurückgebracht. Foto KZ-Mauthausen 1941/42 Eingang und Steinbruch Mauthausen. Die freie Enzyklopädie Wikipedia. Online unter, Von Bundesarchiv, Bild 192-342 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5485775}, (Stand 24.10.2023) und Bild Steinbruch. { Von Bundesarchiv, Bild 192-317 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5485745}, (Stand 24.10.2023) Im April 1945 wurde er erneut nach Mauthausen wieder in den Bunker gebracht. Seine Aufnahme als Häftling wurde nicht ordnungsgemäß registriert. Dr. Messner war als brasilianischer Staatsbürger berechtigt, ein Paket zu erhalten. Er beantragte das Paket am 18. April 1945, ohne seinen Namen oder seine Identität als Direktor von Semperit zu nennen. Am 19. April 1945 erhielt er das Paket und er wollte es mit seinem Mithäftling Burde teilen. Am nächsten Tag, dem 20. April 1945, fand man nur noch die Hälfte des Pakets an Messners Platz im Block 10. Messner selbst war verschwunden. Er war in den Bunker gebracht worden, weil jemand anderes das Paket wollte. Drei Tage später, am 23. April 1945, wurde Dr. Messner in die Gaskammer geschickt und ermordet. Letztendlich ist es nicht sicher, warum Dr. Messner in den Bunker gebracht wurde. Es ist jedoch klar, dass das Paket eine Rolle bei seiner Inhaftierung spielte. Der Bunker befand sich in unmittelbarer Nähe des Krankenreviers, wo sich im Keller die Gaskammer befand. Am 23. April 1945, um 15 Uhr, ordnete der Kommandant des KZ-Mauthausen, SS-Standartenführer Franz Ziereis, die sofortige Überführung von 40 Häftlingen, darunter Franz Josef Messner, in die Gaskammer im Keller an. SS-Kommandant Ziereis persönlich füllte das Gaseinfüllgerät mit Zyklon B. In der folgenden Nacht wurden Messner und die anderen 39 Opfer im Krematorium verbrannt. Es ist anzumerken, dass die brasilianische Regierung bereits im Januar 1945 einen Antrag auf den Austausch von Gefangenen gestellt hatte. Obwohl die offiziellen deutschen Stellen wie das Reichssicherheitshauptamt, das Reichswirtschaftsministerium und der Reichsbeauftragte für Kautschuk keine Bedenken hatten, verweigerte die Justiz den Austausch selbst, nachdem die brasilianische Regierung die Staatsbürgerschaft von Franz Josef Messner bestätigt hatte. Dies geschah trotz des Wissens um seine brasilianische Staatsangehörigkeit, und der Gefangene wurde letztendlich in der Gaskammer von Mauthausen ermordet. Foto: Bucheinband - Neuerscheinung "Das blaue Haus. Die Widerstandsgruppe Maier-Messner-Caldonazzi" am 7. Dezember 2023 im Böhlau Verlag, Mag. Dr. Homa Jordis Autorin/Herausgeberin.

0 Comments

Leave a Reply. |

Autorin

|

Proudly powered by Weebly

RSS Feed

RSS Feed